Partager la publication "Ces profs qui réinventent l’école : Marie Soulié, « la pédagogie des petits pas »"

Malgré ses vingt-six ans de métier, cette enseignante à l’accent chantant avoue avoir beaucoup appris de cette crise… qui est allée jusqu’à lui faire revoir sa façon de faire cours. Déjà adepte de la pédagogie active et de la classe inversée (cours à la maison, par vidéos, et devoirs faits en classe), Marie Soulié a mis en place une « pédagogie des petits pas ». L’école réinventée.

« Au bout d’une semaine de confinement, je me suis rendu compte que quelque chose n’allait pas dans la compréhension des consignes. »

Cet article a initialement été publié dans WE DEMAIN n°31, paru en en août 2021, toujours disponible sur notre boutique en ligne.

Après avoir demandé aux élèves, de niveaux différents, de lui faire un retour sur ce qu’elle leur demandait, elle s’aperçoit (« il était temps ! » note-t-elle) qu’il peut y avoir une grande différence entre l’attendu du prof et la perception de l’élève. Du coup, l’enseignante décide de poster à ses élèves un exemple du travail demandé : « Au lieu de seulement dire, j’ai fait. »

Recréer du lien avec les élèves et les parents

Le confinement bouleversant la notion de temps et d’espace, elle décide aussi de fragmenter les leçons. Lundi, elle fait travailler les enfants sur l’idée générale d’une rédaction ; mardi vient la mise en place des personnages ; mercredi, le lieu d’action ; c’est seulement le vendredi qu’ils composent. « J’ai découvert ce qu’était un accompagnement personnalisé. L’école est formatée sur ce qui doit se faire en temps et en heure : elle permet rarement de revenir sur l’ouvrage : c’est pourtant ainsi qu’on progresse. »

Pour Marie Soulié, le collaboratif et le participatif sont fondamentaux dans la pédagogie. « J’ai essayé de combler ce manque en permettant à mes élèves de collaborer à distance sans moi. »

Elle organise ainsi avec ses deux classes un procès basé sur le Roman de Renart : une classe qui défend, l’autre qui accuse. « Je leur ai donné mes codes de visioconférence. Ils ont organisé eux-mêmes des rendez-vous par petits groupes, ont échangé : ça a été un moment important pour eux. »

Mais la grande révélation de l’école à distance fut pour Marie Soulié la nouvelle relation établie avec les parents : « Je n’ai jamais eu, de toute ma carrière, autant de relations saines, épanouies, apaisées avec les familles. J’ai senti beaucoup de confiance, de gratitude. Plus on communique, plus les parents font confiance, se sentent impliqués et investissent l’école. Et plus c’est bénéfique pour l’enfant. »

Et retrouvez le portait d’une autre professeure pionnière : Ces profs qui réinventent l’école : Florence Védérine, un site et deux cartes SIM

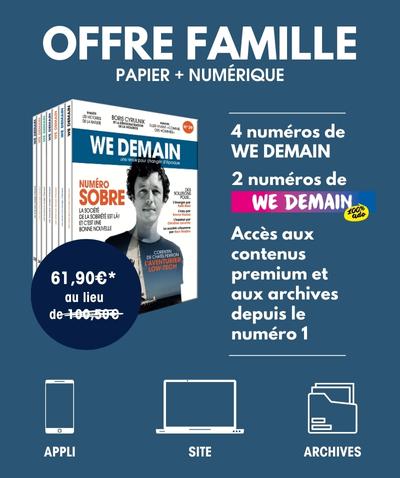

SOUTENEZ WE DEMAIN, SOUTENEZ UNE RÉDACTION INDÉPENDANTE

Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire

et abonnez-vous à notre magazine.